がんの基礎知識

がんとは:仕組みと発生と大きくなるスピード

肺がんは、「がん」の中でも死亡率が高いがんです。日本において、2022年の集計では、男性で1位、女性で2位の死亡率となっています。

がん死亡者数は男女ともに増加し、肺がんはその割合が増えていますが、年齢調整死亡率では、近年減少しています。

ここでは肺がんの治療を受けるにあたって必要となる知識を紹介していきます。

まずは肺がんがどのような病気なのかを知っていきましょう。

参考:

・がん研究振興財団:がんの統計2024

知っておきたい、がんの基本

何らかの原因によって遺伝子に異常が起こり、そのことで限りなく増え続け(増殖)、別の場所に移動(転移)してしまう細胞を「がん細胞」といいます。がん細胞は増殖してまわりの臓器に影響を与え、また、身体のあちこちに転移して他の臓器にも影響を与えるようになります。

一般に「肺がん」とは肺から始まったものをいい、正確には「原発性肺がん」と呼びます。これに対して、たとえば乳がん、大腸がんなど他の臓器から始まって肺に転移を起こした場合は「転移性肺腫瘍」と呼び、原発性肺がんとは違う扱いをします。

ここでは、がんの基礎知識についてご紹介します。

がんはどうやってできるの?

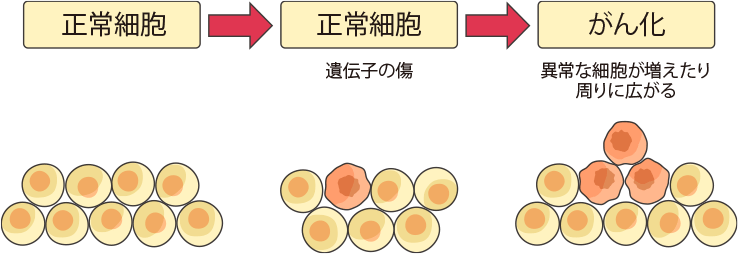

遺伝子が傷つき細胞の増殖の調節がコントロールできなくなる

人間の体は、たくさんの細胞から作られており、細胞が分裂して数を増やしながら、さまざまな形や働きをもつ組織や臓器が作られていきます。

正常な細胞は、増え続けたり(増殖)、それを止めたりを、体の状態にあわせて調節しています。いくつかの遺伝子はこの増殖を調節する働きをもっています。

ところが、何らかの原因で遺伝子が傷つき、異常が起こると、この増殖の調節がコントロールできなくなってしまいます。

異常な細胞が増え続けると「がん」になる

わたしたちの体には、もともと遺伝子の異常を見つける仕組みが備わっていて、傷ついた遺伝子を修復したり、異常な細胞を排除したりして正常な状態を維持しています。

しかし、遺伝子が傷ついた異常な細胞の一部は、体からの命令を無視してどんどん増えたり、周りに広がったりする性質をもつようになります。これが、「がん細胞」です。がん細胞が何年もかけて増え続け、がんとして発見されると考えられています。

このため、肺がんは空気感染や接触感染のように人から人へうつることはありません。

がんはこうして大きくなる

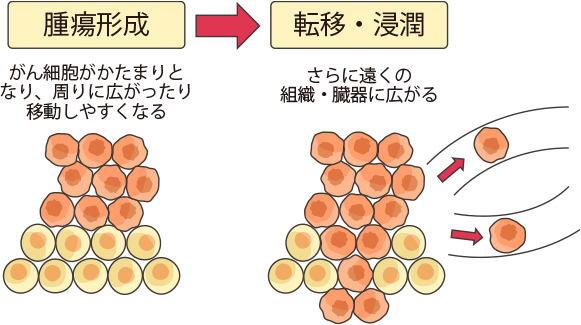

がん細胞が広がる仕組み

がんは、遺伝子が傷ついた異常な細胞(がん細胞)がかたまってできたものです。がん細胞は、増え続けかたまりを作る性質をもっています。

また、がん細胞は、増え続けるだけでなく、周囲に広がったり(浸潤)、他の臓器に移ったり(転移)して新しいがんを作る特徴があります。

さらに、がん細胞は、正常な細胞が必要とする栄養を奪い、身体をどんどん衰弱させる特徴をもっています。

悪性腫瘍と良性腫瘍の違い

身体の統制を破って、細胞が異常に増えてかたまりになったものを「腫瘍」といい、腫瘍には、良性と悪性があります。良性腫瘍は、悪性腫瘍と比べて細胞が増えるスピードがゆっくりで、転移や浸潤はせず、多くの場合、体にそれほど悪い影響を与えることはありません。代表的なものとして、子宮筋腫や卵巣嚢腫などが挙げられます。

一方、悪性腫瘍は、異常な細胞が止まることなく増え続け、増えるスピードが速いものもあるのが特徴です。悪性腫瘍には、骨や筋肉などの細胞からできる「肉腫」と、身体の表面や臓器などの細胞(上皮細胞)からできる「がん」があります。

がんと遺伝子・免疫の関係は?

がんと遺伝子の関係

ある遺伝子に傷がついたときに、細胞を増やす(増殖)働きが強まっていることがあります。これを、がん遺伝子と呼んでいます。がん遺伝子が作るタンパク質は、がん細胞を増やす働きを著しく強めると考えられています。

一方、がん抑制遺伝子と呼ばれる、増殖を抑える役割をもつ遺伝子もありますが、がん抑制遺伝子が何かのきっかけでうまく働かなくなると、細胞のがん化が進むと考えられます。

さらに、遺伝子の突然変異により異常なタンパク質が作られる場合があることもわかってきました。

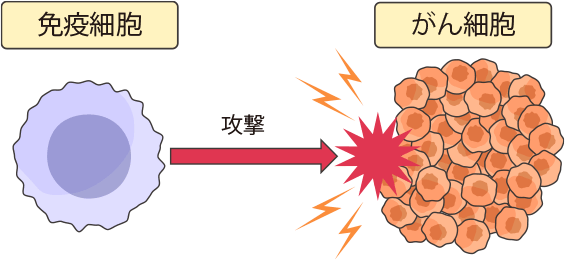

がん細胞を退治しようとする免疫の働き

身わたしたちの身体には、体内に入り込んだ異物(自分の体の細胞ではないもの)を攻撃し、排除して体を守る「免疫」という働きが備わっています。

身体の中でがん細胞ができると、免疫の働きがそれを異物ととらえ、排除しようとします。

しかし、がん細胞は、免疫の攻撃から逃れるために、免疫細胞(T細胞など)にブレーキをかける力をもっています。このように、がん細胞によって免疫にブレーキがかけられた状態や、もともと免疫の働きが弱まった状態などでは、がん細胞を排除しきれないことがあります。

最近では、こうしたがんに関連する遺伝子や免疫の状態を詳しく調べ、治療に役立てる研究が進められています。

監修:日本医科大学 呼吸器・腫瘍内科学分野

教授 笠原寿郎先生

2022年12月掲載/2025年6月更新