病期の決定(TNM分類)

肺がんの病期:ステージ1~ステージ4

非小細胞肺がんの場合は、検査で原発巣の状態や遠隔転移を確認して、T、N、Mそれぞれが決まります。

それらの組み合わせにより病期(ステージ)が判断され、治療法が検討されます。

小細胞肺がんについては、I~Ⅳ期といった病期分類よりも、「限局型」「進展型」の分類が用いられています。この分類もがんの進行度合いを表すもので、どちらの型かによって治療方針が決まります。

肺がんの病期分類(TNM分類)

| 病期 | T | N | M |

|---|---|---|---|

| 潜伏癌 | TX | N0 | M0 |

| 0期 | Tis | N0 | M0 |

| IA期 | T1 | N0 | M0 |

IA1期 |

T1mi, T1a | N0 | M0 |

IA2期 |

T1b | N0 | M0 |

IA3期 |

T1c | N0 | M0 |

| IB期 | T2a | N0 | M0 |

| ⅡA期 | T1a~T1c | N1 | M0 |

| T2b | N0 | M0 | |

| ⅡB期 | T1a~T1c | N2a | M0 |

| T2a, T2b | N1 | M0 | |

| T3 | N0 | M0 | |

| ⅢA期 | T1a〜T1c | N2b | M0 |

| T2a, T2b | N2a | M0 | |

| T3 | N1, N2a | M0 | |

| T4 | N0, N1 | M0 | |

| ⅢB期 | T1a〜T1c | N3 | M0 |

| T2a | N2b, N3 | M0 | |

| T2b | N2b, N3 | M0 | |

| T3 | N2b | M0 | |

| T4 | N2a, N2b | M0 | |

| ⅢC期 | T3, T4 | N3 | M0 |

| Ⅳ期 | Any T | Any N | M1 |

ⅣA期 |

Any T | Any N | M1a, M1b |

ⅣB期 |

Any T | Any N | M1c |

- ※ⅠA期はさらにⅠA1期、ⅠA2期、ⅠA3期に、Ⅳ期はさらにⅣA期、ⅣB期に分類されます。

日本肺癌学会編:肺癌取扱い規約 第9版. 2025年1月, p6, 金原出版株式会社

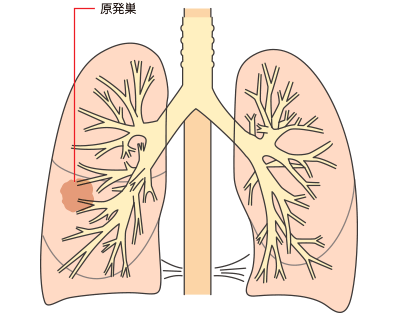

IA・IB期(ステージ1):ごく早期の肺がん

IA・IB期

かなり早期の肺がんです。

治療法としては、手術を受けられる体力があることを前提に非小細胞肺がんであれば手術を第一に考えます。

小細胞肺がんであれば、術後の抗がん剤(化学療法)を前提に手術が考慮されます。

ここで体力というのは筋肉の力ではなく、呼吸機能、肝臓、腎臓の機能、心臓の機能等が手術に耐えられるかどうかをいいます。

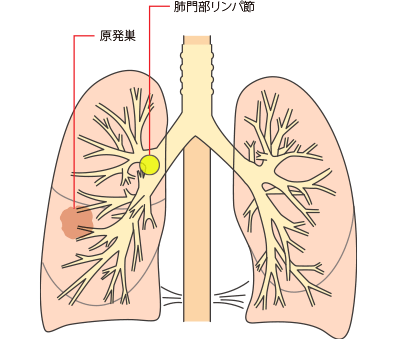

ⅡA・ⅡB期(ステージ2):早期でもやや進行している

ⅡA・ⅡB期

IA・IB期と同じくかなり早期に分類されます。したがって、治療の選択方針はIA・IB期と同じです。

しかし、進展度はIA・ IB期より高い(T1a〜T3)か、原発巣と同じ側の肺門部へのリンパ節の転移が認められる(N1~N2a)場合があります。

非小細胞肺がんの治療(Ⅱ期):

基本的には手術をおこない、術前や術後に次のような治療が検討されます。

【術前:ネオアジュバント療法】

- ・抗がん剤単独、または抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬を併用する薬物療法

- ・抗がん剤治療と放射線治療を併用する化学放射線療法

【術後補助療法】

- ・抗がん剤治療

- ・免疫チェックポイント阻害薬単独による治療※

また、EGFR遺伝子変異が陽性の肺がんの場合は、術後補助化学療法後に分子標的薬による治療を続けることが勧められています。

患者さんの体調や希望によって手術をおこなわない場合は、放射線治療をおこないます。

- ※:術前・術後補助療法における術後補助療法として用いる

小細胞肺がんの治療(Ⅰ期~ⅡB期):

「限局型」のⅠ期~ⅡA期(N0)であれば手術と薬物療法が勧められます。Ⅰ期~ⅡA期(N0)でも手術をおこなわない場合や、N0以外のⅡA期~ⅡB期では抗がん剤治療と放射線治療を併用する化学放射線療法が基本となります。化学放射線療法後には、再発予防のために免疫チェックポイント阻害薬での治療を選択することもできるようになりました。

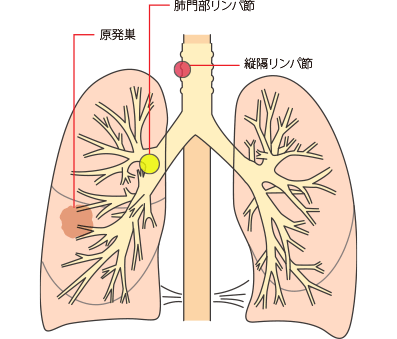

ⅢA期(ステージ3):局所進行がんの初期

ⅢA期

TNM分類でⅢA期と分類された肺がんは、転移はないものの、肺局所で進行している進行がんの初期段階です。

局所進展型あるいは局所進行肺がんといわれることもあります。

図は、原発巣と同じ側の縦隔リンパ節に転移がある例です(N2)。

非小細胞肺がんの治療(ⅢA期):

基本的には手術をおこない、術前や術後に次のような治療が検討されます。

【術前:ネオアジュバント療法】

- ・抗がん剤単独、または抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬を併用する薬物療法

- ・抗がん剤治療と放射線治療を併用する化学放射線療法

【術後補助療法】

- ・抗がん剤治療

- ・免疫チェックポイント阻害薬単独による治療※

また、EGFR遺伝子変異が陽性の肺がんの場合は、術後補助化学療法後に分子標的薬による治療を続けることが勧められています。

患者さんの体調や希望によって手術をおこなわない場合は、化学放射線療法か放射線治療をおこないます。化学放射線療法の終了後には、再発予防のための「維持療法」として免疫チェックポイント阻害薬による治療を選択することができます。維持療法は4週間に1度、1年間おこなうことが勧められています。

- ※:術前・術後補助療法における術後補助療法として用いる

【EGFR遺伝子変異が陽性の肺がんで手術不能の場合】

分子標的薬による治療を選択することもできます。

小細胞肺がんの治療(Ⅲ期):

小細胞肺がんの「限局型」の場合は、抗がん剤と放射線治療を併用する化学放射線療法が基本です。その終了後には再発予防のため、免疫チェックポイント阻害薬での維持療法を選択することもできるようになりました。免疫チェックポイント阻害薬による治療は、4週間に1度、最長2年間おこなうことが勧められています。

「進展型」の場合、抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬による薬物療法をおこないます。

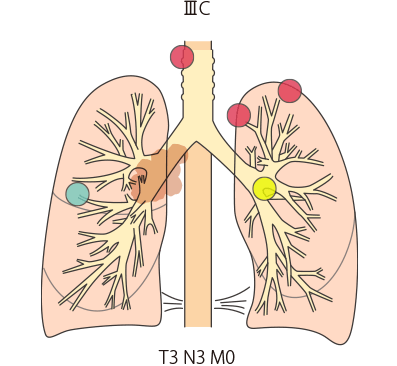

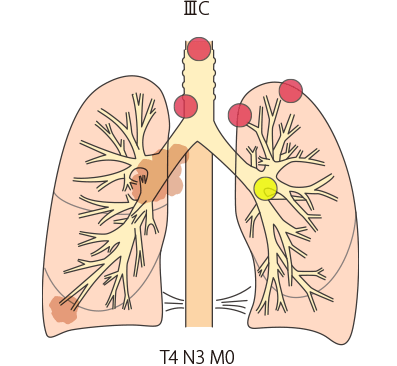

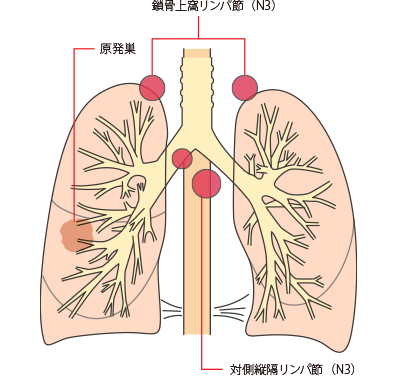

ⅢB・ⅢC期(ステージ3):局所進行がん

ⅢB期

ⅢC期

TNM分類でⅢB・ⅢC期と分類された肺がんは、ⅢA期よりさらに進行した状態の局所進行がんとされています。原発巣側の肺外にリンパ節転移が生じています(N2a~N3)。手術ですべてを取りきることは難しく、手術をしてもがんが残ってしまう可能性が高いことから、基本的に手術はおこないません。

非小細胞肺がんの治療(ⅢB~ⅢC期):

抗がん剤と放射線治療を併用する化学放射線療法をおこないます。

化学放射線療法の終了後には、再発予防のための「維持療法」として免疫チェックポイント阻害薬による治療を選択することができます。維持療法は4週間に1度、1年間おこなうことが勧められています。

EGFR遺伝子変異が陽性の肺がんで手術不能の場合、分子標的薬による治療を選択することもできます。

小細胞肺がんの治療(Ⅲ期):

小細胞肺がんの「限局型」の場合は化学放射線療法をおこない、終了後に再発予防のため、免疫チェックポイント阻害薬での治療を選択することもできるようになりました。免疫チェックポイント阻害薬による治療は、4週間に1度、最長2年間おこなうことが勧められています。

「進展型」の場合は、抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬による薬物療法をおこないます。

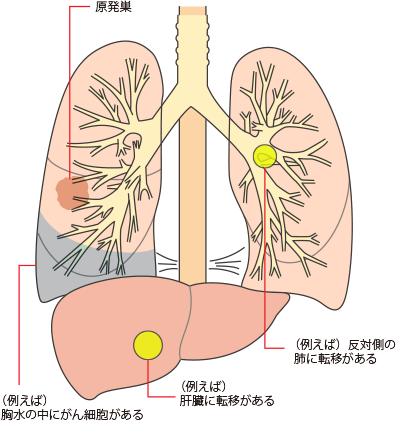

Ⅳ期(ステージ4):転移性がん

Ⅳ期

TNM分類でⅣ期と分類された肺がんは転移性がんとされています。

転移の中でも、肺から離れた臓器(肝臓、脳、骨等)や原発巣とは反対側の肺、胸膜や心膜に転移したもの(遠隔転移)があればⅣ期(ステージ4)と判定されます。組織型(腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん、小細胞がん)やリンパ節転移の有無、原発のがんの大きさは問いません。

胸水(肺と胸壁の間にたまった水)や心嚢水(心膜と心臓の間にたまった水)の中にがん細胞がある場合もⅣ期(ステージ4)です。

Ⅳ期(ステージ4)といっても、症状があまりない場合は、治療を続けながらこれまでと同じように過ごすことができる患者さんもいらっしゃいます。

Ⅳ期(ステージ4)の肺がんは、多くの場合、手術や放射線治療は難しいため、治療方法は薬物療法と緩和ケアが中心です。

薬物療法には、抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬等が用いられ、それらを併用する場合もあります。どの薬剤を使用するかは、患者さんの希望や全身状態、組織型、肺がんの原因となった遺伝子変異、免疫の状態、等によって決まります。

以前は、年齢によって抗がん剤治療をおこなうかどうか判断していましたが、高齢でも元気で体力があり、合併症のない患者さんは抗がん剤治療をおこなうことでメリットがあることがわかっています。このため、現在は、患者さんの体力や合併症の有無等によって抗がん剤治療をおこなうかどうかを決めるようになっています。ただし、高齢の患者さんでは、比較的副作用の軽い薬剤を使用したり、薬剤の数を減らしたりすることもあります。

症状を軽くするために放射線治療をおこなうこともあります。たとえば、骨に転移があって痛みが強い場合や、脳に転移があって痙攣を起こしたりするような場合です。

脳転移に対する放射線治療には、脳全体に照射する全脳照射と、がん細胞のある部位にピンポイントに照射する定位放射線照射があります。どの放射線治療をおこなうかは、転移のある部位や患者さんの状態によって決まります。

大量の胸水がたまっているときはそれに対する治療が主体になることもあります。

Ⅳ期(ステージ4)の肺がんに対する治療は、症状を軽くし、生存期間を延ばすことが目的となります。

各病期に対しての生存率に関しては、肺がんの統計と予後にて、統計値をご確認ください。

・日本肺癌学会編:肺癌診療ガイドライン2024年版, 金原出版株式会社

・日本肺癌学会編:患者さんと家族のための肺がんガイドブック2024年WEB版

・日本肺癌学会編:肺癌取扱い規約 第9版. 2025年1月, 金原出版株式会社

監修:日本医科大学 呼吸器・腫瘍内科学分野

教授 笠原寿郎先生

2022年12月掲載/2025年9月更新