市民公開講座 - 2024年11月開催(東京)

いきる「みかた」を見つける現地開催セミナー

~肺がんと疑われた方に知っておいてもらいたいこと~

講演1

1.肺がんと疑われた方に知っておいてもらいたいこと

演者:佐々木 治一郎 先生

北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 教授

肺がんと診断するには数多くの検査が必要

肺がんとは、気管支または肺からできたがんのことです。肺がんが疑われるパターンは主に3つあると思われます。1つ目は肺がん検診や人間ドックで要精査といわれるパターン、2つ目は他の病気で通院していて、偶然に胸部X線(レントゲン)検査やCT検査で肺の異常陰影が見つかるパターン、3つ目は自覚症状(咳や息切れ等)を感じて病院を受診して見つかるパターンです。これらに共通しているのは「画像検査で胸部に異常陰影が存在する」ということです。

胸部に影がある場合、医師はそれが腫瘍なのか腫瘍でないのかを判別しようとします。たとえば、他に症状(熱、血痰等)があるのか、胸部の影があるのは肺の中か外か、あるいは縦隔にあるのか、他の病気(結核等)ではないか等を検討していきます。多くの検査を受けることになるのは、こういったことを確認する必要があるからです。

胸部X線(レントゲン)検査は肺がんを疑うためにおこなう検査の1つです。肺がんと確定診断するためには気管支内視鏡がおこなわれることが多いです。これに併行して、FDG-PET/CTや脳造影MRI等をおこない、病期(ステージ)診断がおこなわれます。手術を検討する際には胸部造影CTが必須です。このように、診断のためにはさまざまな検査が必要になります。

肺がんの治療方針を決定する3つの要因

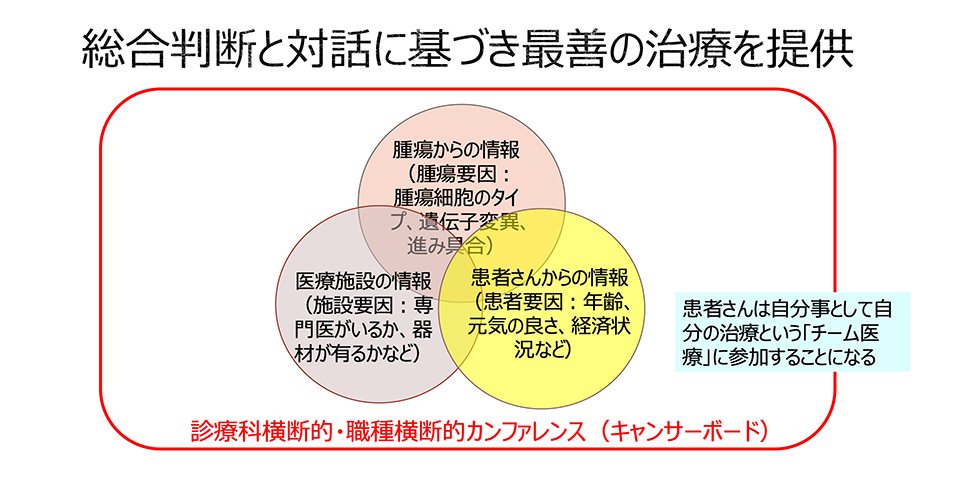

肺がんの治療方針を決定する際には、①腫瘍要因、②患者要因、③施設要因の3つを考慮するようにしています。

①腫瘍要因とは、腫瘍からの情報のことです。大きく分けて、病理組織型、病期(ステージ)、病巣部位(腫瘍部位と周囲の正常部位との関係)、ドライバー遺伝子の有無(遺伝子変異によるタイプ)の4つがあります。

病巣部位がどこにあるのかによって、肺をどこまで切る必要があるのかが決まります。たとえば、同じステージ2でも原発巣の場所やリンパ節との関係によって手術法が変わります。

ドライバー遺伝子の有無も治療方針に大きく影響します。ドライバー遺伝子ごとに治療薬が異なるので、肺がんの組織を取る検査は重要です。ドライバー遺伝子は多数ありますが、基本的には相互排他的な関係です(例:EGFR遺伝子変異があるなら、ALK融合遺伝子は見つからない)。日本人を含むアジア人の非小細胞肺がんのドライバー遺伝子としてはEGFR変異が30~40%と最も多く1)、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子変異、RET融合遺伝子、MET遺伝子、NTRK融合遺伝子はそれぞれ数%と少ないです2)。日本の肺腺がんではKRAS遺伝子変異が約10%見つかります2)。(主な肺がんの遺伝子変異と遺伝子変異検査について)

②患者要因とは、患者さんからの情報です。これも肺がんの治療方針を決定する要因として重要です。この中には、パフォーマンス・ステータス(PS)、症状、年齢、併発症(持病)の有無、心臓や肺の機能の強さ、家族やパートナーの有無、経済状況、宗教や人生哲学等が含まれます。

PSは元気のよさを大まかに分類したものです。医師から「日中横になっていますか」と聞かれることが多いと思いますが、これはPSのことを聞かれているのだと思ってください。

③施設要因は、みなさんはあまり認識していないかもしれません。肺がんの病期診断にはFDG-PET検査がおこなわれますが、これはどの病院でもできるわけではありません。また、その病院に肺がんの専門医がいるか、必要な検査・治療機器があるか、ないのであれば連携している病院があるか、といったことが施設要因です。「肺がんの疑いがあるから」とすぐに別の病院を紹介された、という経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは施設要因を考慮したためであり、患者さんのことを考えた判断だと思います。

肺がんの治療方針を決定するためには、①腫瘍要因、②患者要因、③施設要因の情報を持ち寄って多職種のチームで検討します(図)。このことをキャンサーボードやカンファレンスと呼びます。医療者だけでなく、患者さんもこのチームに入っているつもりで、積極的に患者要因をお伝えいただくことが、その後の診療をスムーズに進めるために非常に重要です。

図

佐々木 治一郎 先生 ご提供

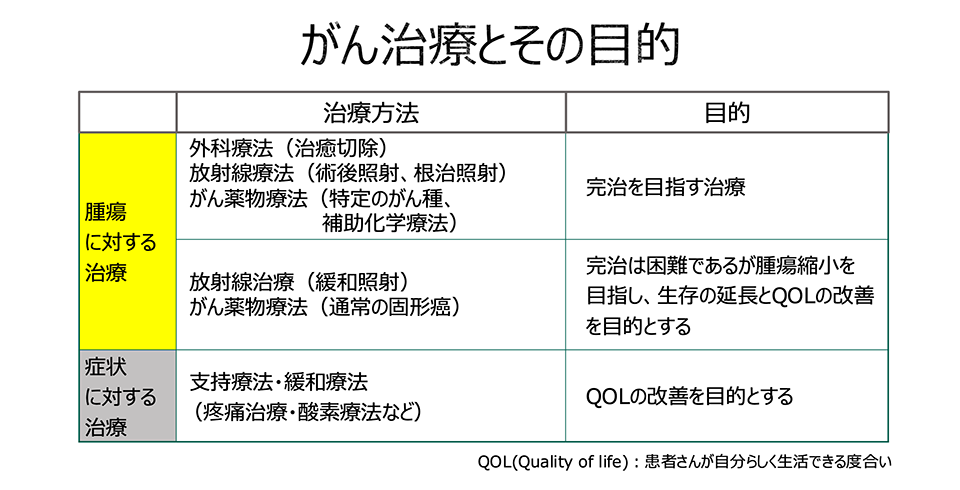

がん治療の目的を把握しておくことが大切

もともとがんの3大治療(外科療法、放射線療法、薬物療法)といわれていましたが、最近では副作用の予防や治療(支持療法)や症状に対する治療(緩和療法)にリハビリを含み、がんの5大治療と呼ぶようになってきています。

それぞれの治療で目的が異なるため、自分が受けている治療の目的は何なのか、しっかり把握しておく必要があります。3大治療である外科療法、放射線療法、薬物療法は腫瘍に対する治療で、完全に治すことを目的とする場合と、延命やQOLの改善を目的にする場合があります。支持療法と緩和療法は症状に対する治療で、困っていることをなくす、あるいはやわらげるのが目的となります。

佐々木 治一郎 先生 ご提供

肺がんに限らず多くの場合は、原発臓器に留まっている限局がん(Ⅰ期:ステージ1)では外科療法が主体で、補助的に放射線療法や薬物療法をおこなうのが一般的です。所属リンパ節に転移している局所進行(Ⅱ、Ⅲ期:ステージ2、3)では、今は放射線療法がメインで、薬物療法や手術が併用されることもあります。そして、他の臓器に遠隔転移している場合(Ⅳ期:ステージ4)は薬物療法がメインになります。

このように、いずれの病期(ステージ)でも複数の治療がおこなわれることが多くなってきました。完治する患者さんを増やすために、補助療法が拡大されてきています。特に肺がんについては、Ⅰ期から薬物による補助療法がおこなわれる時代が、来るのではないかと考えています。

それぞれの病期(ステージ)でどんな治療をするのかは、『肺癌診療ガイドライン2024年版』や『患者さんと家族のための肺がんガイドブック2024年版』を参照してください。がんに関する情報は毎年のように更新されており、情報をアップデートしていく必要があります。患者さんががんの情報を得るときには、どこに正しい情報があるのか探すのが難しいと思うので、国立がん研究センターのがん情報サービスにアクセスすることをおすすめします。

がんと診断された後の生活における問題点

がんと診断された後の生活について考えていきましょう。がん患者さんが直面する問題としては、仕事、家族、ストレス・不安、健康、かかりつけ医の問題等、多様だと思います。

仕事に関する問題として、診断時に仕事を辞めてしまう「びっくり離職」があります。これを防ぐために、医療者の間では患者さんに告知した後に、お仕事はまだ辞めないよう伝えたり、がん相談支援センターを早めに紹介したりするようにしています。また、がんの診療にはお金がかかるため、傷病手当金や高額療養費制度の活用も勧めています。

家族に関する問題としては、一人暮らしや老老介護等、患者さんが介護をする側である場合も増えてきました。このような場合は介護保険や在宅医療の利用が選択肢になるため、がん相談支援センターに相談してください。

ストレスの問題として、がん再発の不安は病期(ステージ)に関わらず同じように起こるといわれています。また、がんの患者さんにはスティグマ(ネガティブな印象)がつきまといます。特に肺がんの場合は「タバコを吸っていたから」というイメージが強く、家族に対して申し訳なさを感じたり、家族や職場からの無視や過干渉という問題が発生することもあります。がん相談支援センターやピアサポート(患者会、がんサロン)の場で相談することをおすすめします。

健康の問題は、1度がんになったから、もう2度とがんにならないだろうと考え、がん検診を受けない人がいます。しかし、1度がんになった人でも、再発する可能性はあるため、がん検診は引き続き受ける必要があります。また、加齢に伴って他の病気にもなりやすくなるため、がん以外の病気についても意識していただきたいです。がんのことも含めて診ていただけるかかりつけ医を持つとよいでしょう。

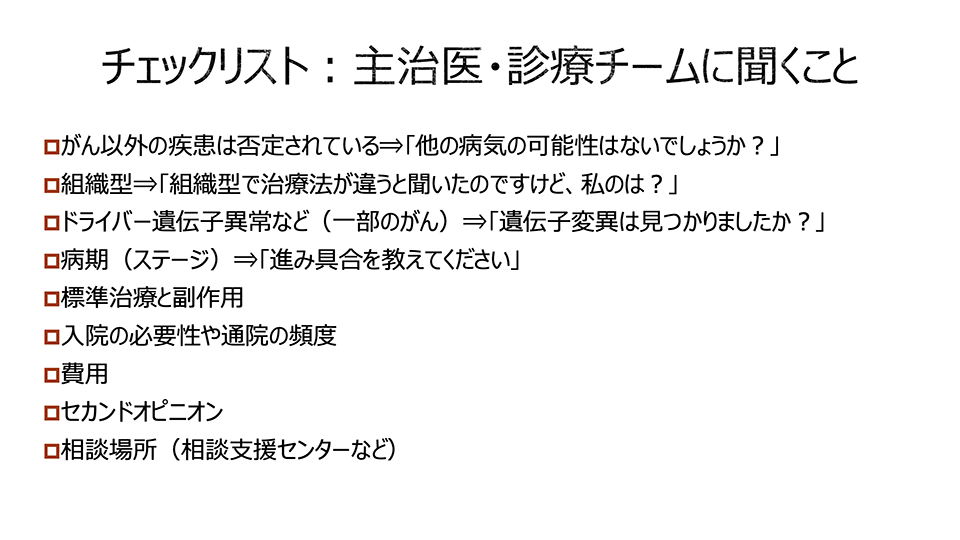

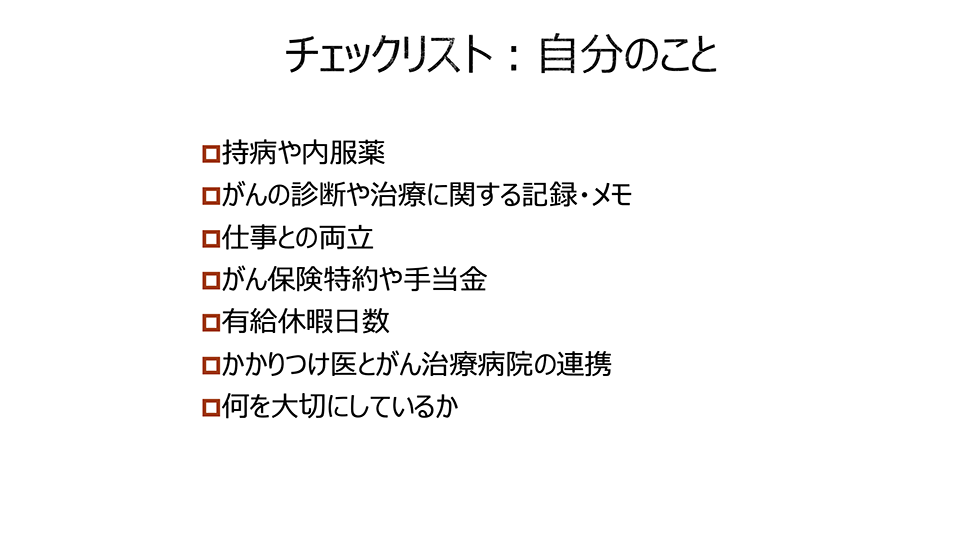

がんと診断されたら確認したいチェックリスト

がんになったら主治医や診療チームに聞くこと、自分で確認して伝えるべきことをチェックリストにまとめました。ぜひご活用ください。医師の立場としては、患者さんが何を大切にしているかを教えていただけると、とても助かります。

どのように意思決定(選択)をすればいいのか

最後に、どのように意思決定(選択)をすればよいか考えてみましょう。

自分で自分のことを決めるのは、簡単なことではないと思います。意思決定には、情報を仕入れて理解し、その情報をうまく使う力(リテラシー)が必要です。また、がんのことを周囲に伝えるにはコミュニケーション力が重要です。そして、自分がやりたいこと・想いを相手にわかるように伝える技術も必要です。このような力を「患者力」と呼んでいる医師もいます。

医療者側では、正確な情報をわかりやすく提供するよう努力している医師が以前よりも多くなってきたと思います。正しい情報へのアクセス方法を教えたり、セカンドオピニオンを促したりもしています。

医師が伝えることはほとんどが悪い知らせだという側面があり、患者さんに共感的な姿勢を持って伝えることはなかなか難しいものです。私は患者さんから育ててもらった経験が多く、むしろ患者さんのほうが「私が医師を育てている」という意識でコミュニケーションをしていただけると、うまくいくのかもしれません。

その中で、患者さんは治療法を選択する等の意思決定をしていきます。意思決定には3つのパターンがあるといわれています。

1つ目はインフォームドディシジョンモデルといって、医療者が情報を十分に伝えて、患者さんが自分で主体的に意思決定をおこなうというものです。医師からだけではなくて患者さん自身が積極的に広く情報収集をするため、情報量が多くなります。リテラシーが高い人に向いている意思決定の方法です。

2つ目はパターナリズムモデルです。「先生にお任せします」と専門家主導で意思決定をするという、ひと昔前は多かったパターンです。目の前の医師が持っている情報しかないため、情報量は少なくなります。他人任せになりますが、相性のよいドクターに巡り合えれば最適解であるかもしれません。

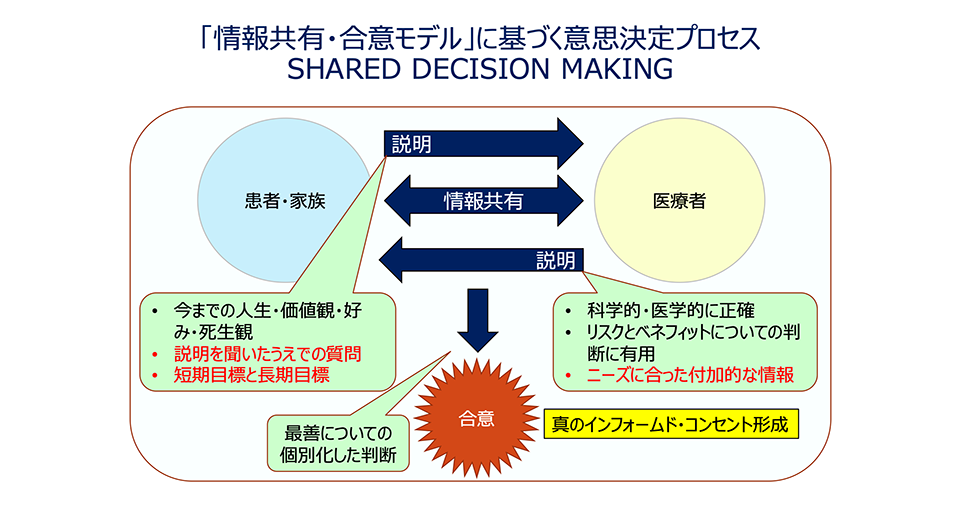

3つ目はシェアードディシジョンモデルです。医師は専門家として十分な情報を提供し、患者さん側は希望や目標、価値観あるいは質問を投げかけることによって、医師と患者さん・家族が話し合い、お互いに合意形成するパターンです。患者さんは医師の説明を聞いた上で、質問したり目標を具体的に伝えたりしてもらえれば、医師はその患者さんに合わせて治療の選択肢や優先順位を変えることができます。

佐々木 治一郎 先生 ご提供

がんと診断されたときは、「正しい情報を集めることができるか」、「自分の病気について尋ねることができるか」、「自分の希望や想いを整理して医療者に話せるか」、「自分だったらどの治療法を選ぶか」、このように自問自答していただけたらと思います。先ほどお示ししたチェックリストが役立つと思います。準備をして、筋が通っていれば、それはきっと正しい選択につながると思います。どのような方法でもよいので、自分がやりたいことや大切にしていること、やられたら嫌なこと等を医師に伝えるようにしてください。

文献

- 1)G.Ellisonら論文

- 2)日本肺癌学会バイオマーカー委員会編:肺癌バイオマーカー各種検査の手引き2024年9月改訂版

2024年11月23日市民公開講座当時の内容です。

2025年6月掲載