市民公開講座 - 2024年11月開催(東京)

いきる「みかた」を見つける現地開催セミナー

~肺がんと疑われた方に知っておいてもらいたいこと~

講演3

3.知ってもらいたい薬物療法における副作用と対処(看護師目線から)

演者:麻生 咲子 先生

静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程がん看護専門 看護師

がんに対する薬物療法の種類

がんに対する薬物療法として、抗がん剤(化学療法)が1970年代から使われ始め、2000年代に入って分子標的薬が、2010年を過ぎた頃から免疫チェックポイント阻害薬が登場しました。新しい薬だからよいというわけではなく、自分に合った治療をおこなうことが大切です。

薬物療法の目的は大きく分けて「根治を目的とした薬物療法」と「がんとの共存を目的とした薬物療法」の2つがあります。いずれにしても安全に治療をやりきる、治療を続けていくことが重要です。

薬物療法を受ける場は、かつては入院でしたが、今は外来で治療をすることが多くなりました。「ときどき病院、ほぼ自宅」という形になるため、患者さんやご家族でセルフケア(治療や体調、気持ちの管理)をおこなっていただく必要があります。

薬物療法の種類によって出やすい副作用や対応が異なるため、自分がおこなっている治療はどれで、どんな目的でおこなっているのかを理解して、セルフケアをおこなってください。

抗がん剤の副作用の特徴とセルフケア

抗がん剤は、細胞分裂が盛んな細胞をターゲットにした薬です。細胞の核に働きかけて細胞分裂を阻害し、がん細胞が増えないようにします。

抗がん剤はがん細胞だけでなく、細胞分裂の盛んな正常細胞(骨髄、毛根、粘膜、消化管上皮等)も攻撃します。すると骨髄が障害されて骨髄抑制(白血球や赤血球等が減る)が起こり、毛根細胞が障害されて脱毛が起こります。同じような機序で口腔粘膜炎や下痢、吐き気が出ます。

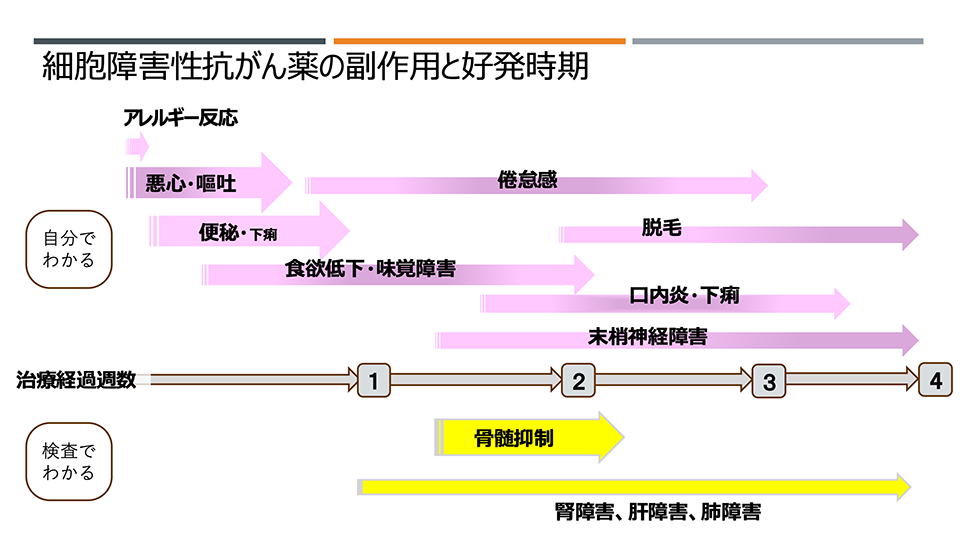

抗がん剤による治療後1~2週間でどういう副作用が出やすいかを下図にまとめました。治療した直後は悪心・嘔吐、便秘・下痢が出て、これらが落ち着いてくると倦怠感、食欲低下・味覚障害、その後に末梢神経障害(手のしびれ等)、口内炎・下痢、脱毛が現れてきます。中には倦怠感や食欲低下・味覚障害、末梢神経障害が残ってしまう人もいます。一方、検査でわかる副作用で重要なのが骨髄抑制です。白血球、赤血球、血小板がうまくできなくなって、抵抗力が落ちたり、出血しやすくなったりします。

麻生 咲子 先生 ご提供

抗がん剤治療をしている患者さんにおこなってほしいセルフケアは、大きく2つあります。1つ目は「副作用の出現時期を予測して対応する」ことです。吐き気には予防が大事なので、処方された吐き気止めはしっかり飲みましょう。ただし、吐き気止めの副作用で便秘になりやすいので、治療を開始するときから排便をコントロールすることが大事です。食物繊維や水分摂取だけでは対応が難しいので、下剤を上手に使いましょう。骨髄抑制に対しては基本的な感染対策(手洗い、うがい、口腔内の清潔)をおこないます。脱毛は治療を始めて約2週間以降に起きてくるので、その間にあらかじめ対応(ウィッグの準備等)を考えておきましょう。

セルフケアの2つ目は「自分の副作用のパターンや生活のペースをつかむ」ことです。抗がん剤投与後のどういうときに症状が強くなって、どうすると楽になるのか、ぜひ記録をして医療者に共有してください。抗がん剤による一時的な食欲不振や倦怠感は、うまくやり過ごすのも一策かなと思います。これらは、がんそのものによる症状として治療前から出ていることもあるので、仕方ないよね、とあきらめずに、積極的に医療者に相談してください。

分子標的薬の副作用の特徴とセルフケア

分子標的薬は、がん細胞をターゲットにした薬です。がん細胞の中にはドライバー遺伝子変異が起きて独特な分子(EGFRやHER2等)を発現しているものがあり、この分子をターゲットにします。すべてのがん細胞がこれらを発現しているわけではないので、ターゲットになる分子を発現している患者さんが対象になります。肺がんの分子標的薬の多くは飲み薬であり、治療薬を正しく飲むことが大切です。服薬手帳やアプリ等自分に合うものを選んで服薬の記録をつけましょう。

分子標的薬は、がん細胞に発現している特定の分子を狙ってターゲットにしていますが、同じような分子が正常細胞(皮膚、粘膜、肺、血管上皮等)にも発現しています。そのため、皮膚障害(ざ瘡様皮疹や爪囲炎)が出やすかったり、粘膜が障害されて口腔粘膜炎や下痢になったり、肺炎や高血圧、出血、蛋白尿等が出てきたりします。

皮膚障害への対策としては、基本的なスキンケアを毎日続けていくことが大切です。皮膚を清潔にし、保湿をすること、そして刺激からの保護として、水仕事をするときは手袋をする、屋外にいることが多い人はしっかり日焼け止めを塗る。それに加えて、自分で皮膚の状態を観察することが大切です。治療のために特別な石鹸や保湿剤を買う必要はなく、今まで使っていた肌に合うものを使ってください。

また、分子標的薬は薬剤費が高額で、長期にわたって治療が続くことが多いので、経済面の備えも重要です。具体的には仕事との両立、高額療養費制度や社会制度の活用といった経済面のこともセルフケアとして取り組んでいただけたらと思います。

免疫チェックポイント阻害薬の副作用の特徴とセルフケア

免疫チェックポイント阻害薬は、免疫のブレーキを解除することでがん細胞を攻撃するという薬です。もともと私たちの身体の中に備わっているT細胞はがん細胞等の異物を退治しています。しかし、がん細胞はT細胞から攻撃されないようなシグナルを出すことによって、T細胞ががん細胞に攻撃するのをやめさせてしまいます。そこで免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が出しているシグナルを阻害することで、T細胞が活性化してがん細胞を攻撃させます。

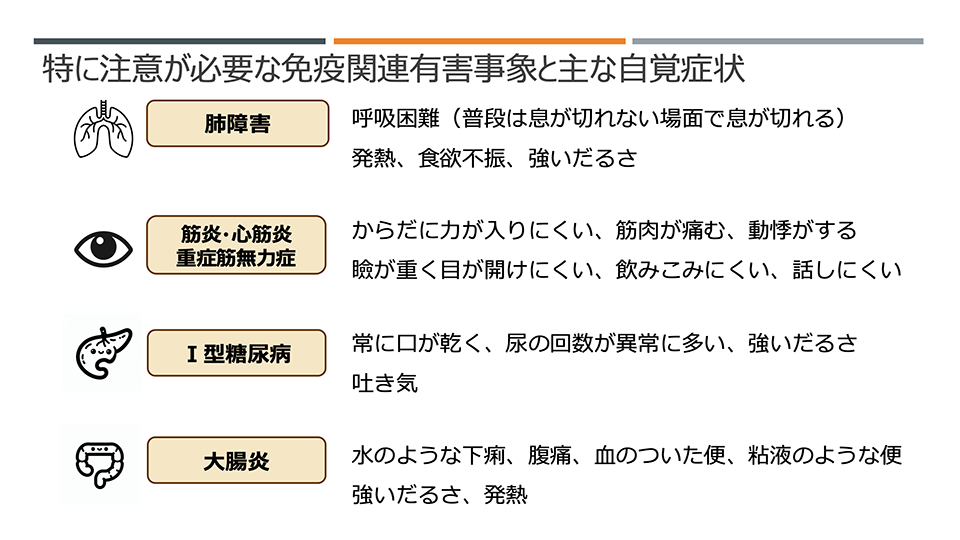

このように、免疫チェックポイント阻害薬は、T細胞の攻撃にブレーキをかける分子に作用するため、全身のT細胞、免疫細胞が影響を受けて過剰な免疫反応が起き、正常な細胞や組織を攻撃してしまうことがあります(免疫関連有害事象:irAE)。irAEは、どの臓器に発現するのか、いつ出るのか予測ができないことと、出たときの初期の症状(食欲がない、息が苦しい、熱が出る)がわかりにくいのが難点です。

麻生 咲子 先生 ご提供

免疫チェックポイント阻害薬でお願いしたいセルフケアとしては、早期発見・対応のために、わずかな症状や変化であっても、ためらわずに病院に連絡することです。

免疫関連有害事象が起きた患者さんの中には、「この前病院で検査したときは何の異常もなかったからがんとは関係ないだろう」、「休日に病院に電話するのも迷惑だろう」、「3日後に受診の予定だからそれまで我慢しよう」と考えたりして、結局、救急入院が必要になった人もいます。

これまでは問題がなかったのに、「洗濯物を干すときにやけに息が切れるな」、「だるくてトイレに行くのも大変」、「急に食欲が落ちて何も食べたくない」等の症状が現れてきたら、「もしかするとirAEかもしれない」と考えて連絡してください。

がん患者さんからの質問と回答

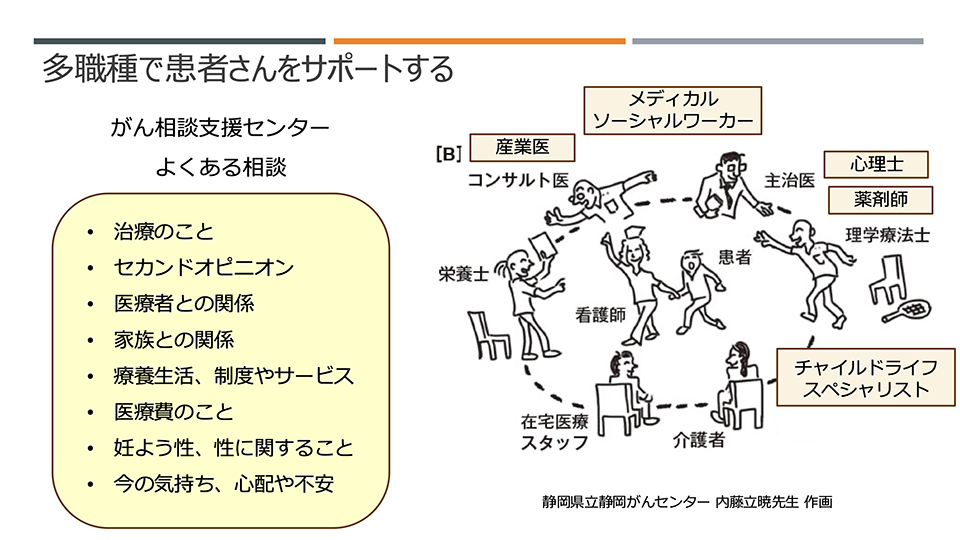

がん診療連携拠点病院にはがん相談支援センターの設置が義務付けられていて、看護師やメディカルソーシャルワーカー等が対応しています。他の病院に通っている方でも、ご家族やご友人でも、どなたでも相談ができる場所であり、電話でも対面でも対応できます。

がん相談支援センターの相談で最も多いのは治療のことで、次にセカンドオピニオンです。その次に多い質問は医療者との関係で、うまく自分のことを伝えられない、医師からは悪い知らせばかりを伝えられるので悩んでいる等です。次に家族との関係で、食事や治療のことでギクシャクしているという相談。あとは療養生活や制度、サービスについての相談(経済面、仕事の調整、医療費等)が多いです。また、治療後に子どもを持ちたい希望がある方や性に関する悩みにも対応しています。今の気持ちや心配なことを聞いてほしいという要望もあります。がん相談支援センターは、このような相談をお受けするための場所です。

参考までに、抗がん剤治療を始める患者さんやご家族からよくされる質問とそれに対する回答をお示しします。

「吐き気が出ますか?」、「髪は抜けますか?」への回答

吐き気は主に抗がん剤でよくみられる副作用ですが、予防的に吐き気止めを使用することでコントロールできるようになってきました。抗がん剤の中には髪が抜けやすいものがあります。抜けてくるのは治療を始めて2、3週間後なので、希望に応じて帽子やウィッグを用意しておくとよいでしょう。

「安静にしたほうがよいですか?」への回答

これはご家族から質問されることが多い質問です。「がんなのだから何もせずに寝ていたほうがいい」と思っている人がときどきいるようですが、自分ができる範囲での運動を心がけて体力を維持することは抗がん剤治療を続けていくためにとても大切です。家事や軽い散歩等でもかまいません。

「何を食べたらよいですか?」への回答

抗がん剤治療をするからといって食事の制限はありません。がんの治療を続けるために口から食べて体重を維持していくことは大切なことです。吐き気や食欲不振の時期には食べられるものを食べてください。また、一時的な食欲不振が出やすいことをご家族に共有しておくことが大事です。というのも、ご家族が栄養のあるものを食べさせようとする一心で準備をしても、患者さんはどうしても食が進まないときがあり、それが原因で家庭内がギクシャクすることがよくあるからです。

「仕事を辞めたほうがよいですか?」、「旅行や趣味を止めたほうがよいですか?」への回答

仕事については調整が必要になることはありますが、抗がん剤治療をするからといって仕事をやめないようにしてください。これまでの趣味等もやめてしまうのではなく、できるだけ続けていきましょう。もちろん旅行には行くことができます。

患者さんと伴走している看護師に相談を

今では多職種によるチーム医療がおこなわれています。気持ちのつらさに対する専門的なサポートは心理士、薬に詳しいのは薬剤師、仕事や医療費のこと、休職に関わる制度について詳しいのはメディカルソーシャルワーカーです。仕事をしながらがん治療を続けていく方もたくさんいるので、産業医との連携も大事です。また当院では子どもに関する悩みをサポートする専門職としてチャイルドライフスペシャリストがいます。この他にも介護者や在宅医療スタッフ、栄養士、主治医、ピアサポート(患者会等)等、大勢の人で患者さんを支える仕組みが整えられています。

「がんと診断されてどうしたらよいかわからない」、「何がわからないのかがわからない」とおっしゃる方が多いですが、やがて治療を始めると悩みや不安が具体化してきます。このようなときは患者さんに伴走している看護師に相談してください。「それなら心理士に話を聞いてもらいましょうか」、「薬剤師さんに聞いてみようか」という職種間の橋渡しをするような役割も看護師は担っています。

最初は不安だった患者さんも、だんだん力がついてくると、私たちがいなくても自分自身で解決できるようになります。そのようになれるお手伝いをできればよいと考え、看護師は日々患者さんのケアに当たっています。特に治療を始めたときに迷ってしまうことがあると思いますが、そういうときはまず看護師に声をかけていただければと思います。

麻生 咲子 先生 ご提供

治療を続けていくためのポイント

最後に、治療を続けていくためのポイントを6つあげて、この講演を終わります。

- 1.治療を自分ごととして捉えることが最も大切です。先生にお任せという部分があってもいいですが、やはり治療するのは自分だという心構えを持ちましょう。

- 2.がん治療や副作用についてある程度は知識を持っておきましょう。わからないことがあれば、看護師や薬剤師が説明するため聞いてください。

- 3.さまざまな情報があふれている中で、正しい情報を得られ、取捨選択がしっかりできる能力(情報リテラシー)を身につけましょう。

- 4.必要以上に生活を制限しないようにしてください。がんになったからといって、仕事や趣味をやめる必要はありません。

- 5.医療者とよくコミュニケーションをとって治療を続けていくことが大事です。うまくいかない場合は、がん相談支援センター等に相談しながら解決策を探っていきましょう。

- 6.今は自宅で薬物療法を続ける時間が長いので、必要なときにはためらわず他者に助けを求めることが重要です。

2024年11月23日市民公開講座当時の内容です。

2025年6月掲載