遺伝子検査

日本人に多いEGFR遺伝子変異とは?

日本人に多いEGFR遺伝子変異

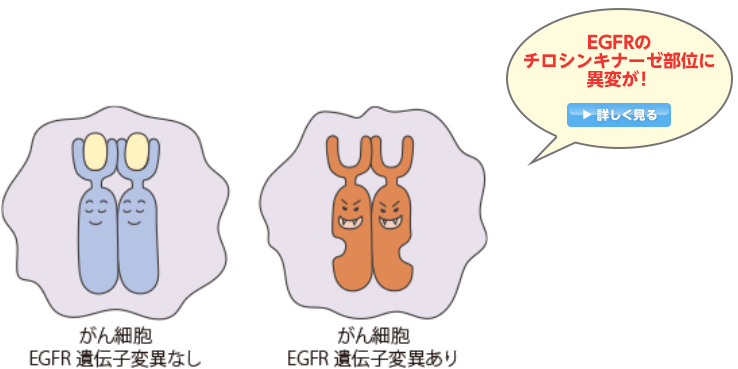

非小細胞肺がんの細胞の表面にはEGFR(上皮成長因子受容体)と呼ばれるタンパク質がたくさん発現しており、このEGFRは、外部から刺激を受けると、がん細胞が増え続ける(増殖)のに必要な信号を細胞内に伝える役割を担っています。

非小細胞肺がんにはこのEGFRを構成している遺伝子の一部(チロシンキナーゼ部位)に変異が認められる腫瘍があることがわかっています。

変異の中にはEGFRのスイッチを常時ONにして、がん細胞の増殖を促すものもあります。

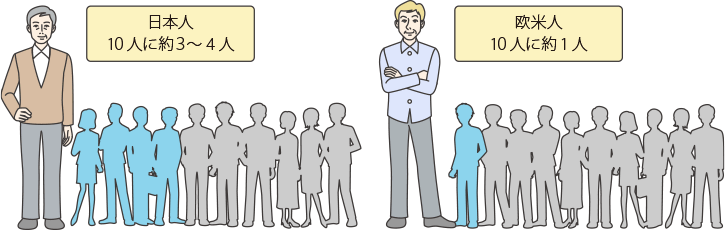

EGFR遺伝子変異は、日本を含むアジア人の30~40%の非小細胞肺がんの患者さんのがん細胞に認められます。欧米人よりも日本人などのアジア系の人種、男性よりも女性、タバコを吸う人よりも吸わない人に多く、非小細胞肺がんの中でも腺がんの患者さんに多いこと等がわかっています。

遺伝子変異とは、遺伝子(DNA)を作っている塩基アデニン(A)、グアニン(G)、チミン(T)、シトシン(C)の並び方が正常な場合とは異なっている状態のことです。

EGFR遺伝子変異には、いくつかのパターンがあります。特に発現が多い遺伝子変異は、EGFR遺伝子の中のエクソン19という部位の一部がなくなっている「エクソン19欠失」、エクソン21という部位の塩基の並びが入れ替わっている「L858R点変異」です。

また、タバコを吸う人はEGFR遺伝子変異が認められる割合が低い傾向がありますが、腺がんであれば喫煙者の約42%に変異が認められたという報告もあり、決して少ないとはいえません。

こうしたことから、非小細胞肺がんの治療では、性別、喫煙歴、がんの種類(腺がん・非腺がん)等に関係なくEGFR遺伝子変異検査がおこなわれています。

肺がんの治療薬であるEGFRチロシンキナーゼ阻害薬(EGFR阻害薬)は、EGFR遺伝子変異のある患者さんで効果の高い薬剤で標準治療のひとつになっています。非小細胞肺がん患者さんはEGFR遺伝子変異検査が陽性の場合にはEGFR阻害薬を使うことが推奨されています。

EGFR阻害薬はEGFR遺伝子変異のある患者さんでがんを小さくする効果が高い薬剤ですが、長期間使用していると効果がなくなる「耐性」を生じることがあります。耐性を生じる原因のひとつに「T790M」という新しい遺伝子変異の発現があります。現在では新たに発現した遺伝子変異に対しても効果のあるEGFR阻害薬も使われています。

EGFR阻害薬が効かなくなった場合におこなう検査

EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんで、EGFR阻害薬の効果が認められなくなってしまった場合には、その原因を調べるためにもう一度組織診断の検査をおこないます。

生検で採取した組織や細胞はホルマリンで固定し、顕微鏡で観察して細胞の形や特徴を調べるとともに、遺伝子を取り出してEGFR阻害薬に対する耐性変異等が生じているかどうかを調べます。

また、血液を採取して遺伝子変異の検査をおこなう方法もあります。血液を用いた検査は、生検をおこなうよりも患者さんの負担が少ない検査方法として注目されています。しかし、血液の中に十分にがんの遺伝子がもれでていない場合もあるので、生検による検査の場合より、感度が低かったり、生検による検査と血液検査の結果が一致しないこともあることが報告されています。

こうした検査の結果から、EGFR阻害薬が効かなくなった原因がわかれば、適切な治療法を選択するのに役立ちます。

参考:

・Ellison, G., et al.: J. Clin. Pathol., 66, 79-89, 2013

・Tseng, C., et al.: Oncotarget., 8, 98384-98393, 2017

・坪井正博:名医が教えるよくわかる最新医学「肺がん」,2023年,主婦の友社

監修:日本医科大学 呼吸器・腫瘍内科学分野

教授 笠原寿郎先生

2022年12月掲載/2025年8月更新