市民公開講座 - 2024年11月開催(東京)

いきる「みかた」を見つける現地開催セミナー

~肺がんと疑われた方に知っておいてもらいたいこと~

講演2

2.治療中・治療後に現れる倦怠感

演者:石木 寛人 先生

国立がん研究センター中央病院 緩和医療科 医長

倦怠感・だるさとは何か

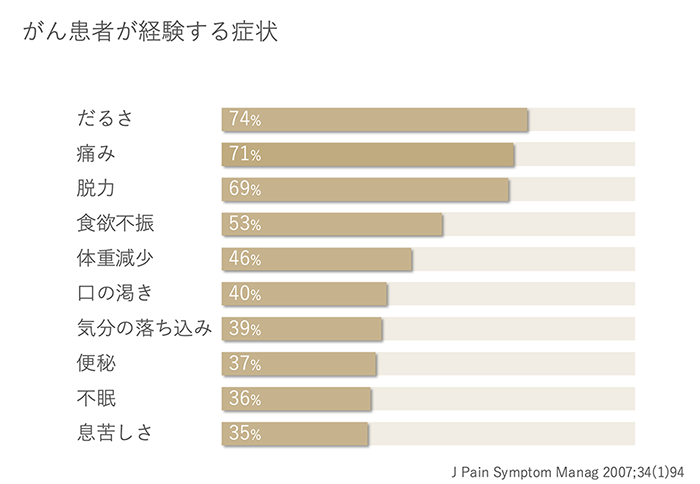

がんは痛い病気とよくいわれますが、だるさを経験する方も多いです。がんの患者さんがよく経験する症状を下図に示します。がんの症状としてのだるさに加えて、治療の副作用によるだるさもあるため、だるさで困っている方は多いと推測されます。

医師がだるさを評価するときに使うものさしとして、治療による副作用を評価するCTCAE(有害事象共通用語規準)があります。この中でだるさに関係する項目として、倦怠感(全身的な不快感、だるさ、元気がない)、疲労(日常生活の遂行に十分なエネルギーが不足し、全身的に弱くなった状態)、筋力低下(部位別の筋力の低下)があります。これらはグレード0からグレード5の6段階で評価されます。

しかし、これでだるさや倦怠感が正確に評価しきれるわけではないと考えています。私は、患者さんがだるいという場合は、具体的に聞くようにしています。すると、「疲れている感じ」、「力が出ない」、「苦しい」、「つらい」、「やる気が出ない」、「集中力が続かない」等、さまざまな訴えが出てきます。身体は疲れていないけれども、複雑なことを考えるのは面倒だと思うのもだるさの一種です。

これらをまとめると、身体的な倦怠感(身体が疲れている、身体がだるい、力が出ない)、感情的な倦怠感(苦しい、つらい)、精神的・認知機能的な倦怠感(やる気が出ない、億劫だ、集中力が続かない、思考がまとまらない)と分類できます。

問題は、これらの倦怠感は睡眠や休息で解消されないことです。肉体労働や頭脳労働による疲れは寝れば解消されることが多いですが、がん関連の倦怠感は横になってもよくならないのが一つの特徴といえます。

横になってもよくならない倦怠感やだるさへの対応法

横になってもよくならない倦怠感やだるさに対して、どのように対応できるでしょうか。

CTCAEでは、グレード1は治療の必要なし、2は治療が必要、3は入院が必要と分類されています。一般的にはグレード2以上であることが問題だとされており、たとえば、だるさがあるが病院には来られて治療ができるという方は、グレード1と判定され、それは仕方ないため様子を見ましょうという対応になることが多いです。これでは解決につながりません。

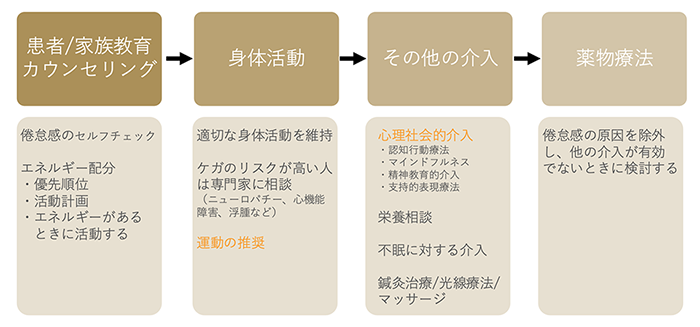

海外には、がんによる倦怠感をコントロールするためのガイドラインがあります。NCCN Guidelines®(米国の主要がんセンターによるガイドライン)に記載されている倦怠感についての概要を下図にまとめました。

NCCN Guidelines for Patients: Fatigue and Cancer: 2024を参考に作成

倦怠感に対しては、まず患者さんとご家族に教育やカウンセリングをおこないます。そして身体活動、心理社会的介入等のその他の介入をおこなった上で、薬物療法について検討するという流れです。

日本人は、症状や病気で困れば、それを改善する薬がほしいと思いがちですが、薬に頼るのは最後の手段です。それよりも前に、だるさとは一体何か、何ができなくて困っているか、それを解消するためにはどうすればよいのかを考え、運動や、メンタルや栄養、睡眠の質の改善等の介入をすることが大切です。

横になってもよくならない疲労は、寝れば回復するとは限らないため、身体を動かすことで身体の機能を高めることが重要です。

身体活動で倦怠感やだるさを軽減する

身体活動に関して私が着目しているのは、インナーマッスル(大腰筋)とお尻の筋肉(大殿筋・中殿筋・小殿筋)です。これらは歩くことに重要な役割を果たします。

CT画像を見ると、日常生活を問題なく送れている方のインナーマッスルやお尻の筋肉(臀筋)はしっかりしています。一方、あまり外出できない方の筋肉はボリュームが少し減っており、寝たきりに近い方では大腰筋がとても小さく、臀筋も薄くなる傾向にあります。このような状態では、立ち上がろうとしても筋肉が少なく、身体を支えるのは難しいといえます。

がん治療中の方は頻繁にCT検査を受けるため、筋肉がどのようになっているのかを確認し、そこから見える生活を推測しながら外来で話し合っています。

医師は、パフォーマンス・ステータス(PS)※が0か1であれば治療ができると判断します。つまり、治療を受けるためには日常生活を制限なく送れるように身体の調子を整える必要があります。長生きするためにはPSがよい状態(0~1)を維持することが大切であるため、筋力が落ちる前から筋力を意識して治療を勧めています。

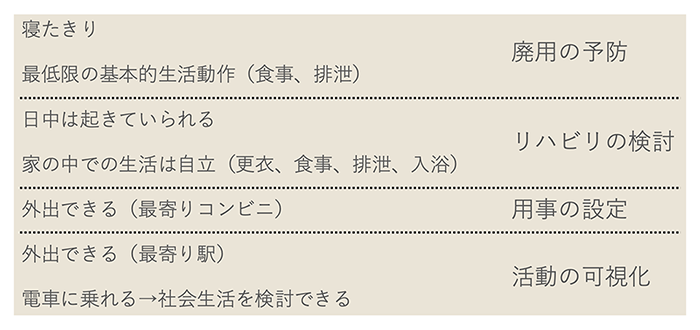

がん患者さんから「どれだけ運動したらよいですか?」という質問をよく受けます。同様の質問に対して医師から「できることをやってください」といわれたことがあるかもしれませんが、私は患者さんの身体活動を下図のように大まかな段階で分けてアドバイスをしています。

- ※パフォーマンス・ステータス(PS):全身状態の指標の1つで、患者さんの日常生活の制限の程度を示す。

たとえば、寝たきりに近い方であれば、トイレに行くためにはどうしたらよいかと話し合い、日中起きていられるが外出は難しい方には、少し外の空気を吸うようにアドバイスしています。まずはできることをやり、それができればその状態を維持する、あるいは一つ上の段階のことができるか、緩和ケアの外来で話し合っています。

感情的なだるさへの対応法

倦怠感は、身体的なもの、精神的なもの、感情的なものが複雑に絡まっています。だるさを訴えられたときには、このうちどれであるかを確認して、ある程度明確になるのであればそこに対する刺激を入れる方法はないかを検討します。

以前、「やる気が出ない」と訴えた患者さんに、「生きていてよかったと思うときはどんなときですか?」とたずねると、「おいしいものを食べたとき」とおっしゃいました。おいしいものとは何かと聞くと、その方はコンビニでも買える普通のアイスクリームの名前をあげたため、私も同席していた配偶者の方もおどろきました。その後、ご家族はその患者さんがつらそうなときはアイスを買ってくるという行動につながったかもしれません。

他の患者さんに「あなたにとって感動する体験は何ですか?」と聞いたこともあります。その方は映画や小説で心震える体験があると生きていてよかったと答えました。しかし、だるさが強くなると映画も読書も面倒になるため、2時間の映画を見ることが大変であれば、さらに短い動画でもよいのではないか等と、少しでも感情的な刺激を入れるためには何ができるかを話し合いました。

だるさを具体的に言語化することは難しいことですが、身体・頭・心のどれがだるいのかがわかると、そこに対して少しだけ強い刺激を加えることで、状況を打破するようなきっかけを得られることがしばしばあります。今回のお話が、だるさを深掘りして、それがよくなるためにどのようにすればよいのか考えるきっかけになれば幸いです。

2024年11月23日市民公開講座当時の内容です。

2025年6月掲載